Du déluge de pierres au calme retrouvé

Géologie et belles vues au-dessus d’Elm

L’itinéraire en raquettes de Bischofalp, au-dessus d’Elm, prouve que l’on peut voir et vivre beaucoup de choses même sur un parcours assez bref. Durant près de deux heures et demie de marche, le circuit de 5 kilomètres offre des vues merveilleuses. La télécabine monte en quelques minutes d’Elm à la station supérieure d’Ämpächli. Dès le début, on découvre quatre phénomènes géologiques impressionnants de l’autre côté de la vallée. Tout d’abord, le chevauchement principal de Glaris mondialement connu, une ligne claire dans la roche sous les Tschingelhörner. Un peu plus haut, voici le Martinsloch, un trou de 19 mètres sur 22, et plus haut encore, l’endroit où une grande partie du flanc est du Tschingelhorn s’est effondré en octobre 2024. Enfin, au-dessus d’Elm, on voit le site du grand éboulement qui, le 11 septembre 1881, emporta le Plattenberg – comme on l’appelait alors – en raison d’une extraction inappropriée de l’ardoise, causant la mort de 114 personnes. Le premier kilomètre et demi du parcours en raquettes emprunte un large chemin de randonnée hivernale bien préparé et traverse tantôt la forêt, tantôt des clairières. On arrive au Hängstboden, un ensemble pittoresque de simples chalets et étables. Autrefois, les paysans, lorsqu’ils étaient à l’alpage, dormaient dans ces «Ghaltigen» et y stockaient le foin. On atteint rapidement le terrain dégagé au-dessus de la limite de la forêt, d’où l’on admire tout le panorama, du Piz Segnas au Hausstock en passant par le Vorab. Une tour d’observation de la faune sauvage en bois est installée en bordure de forêt. Au point culminant, à 1770 mètres d’altitude, une petite cabane permet de faire une pause agréable en profitant de la vue. Le chemin passe ensuite par l’auberge animée de Bischofalp, à côté de la piste de ski, puis par le Hängstboden, avant de revenir à Ämpächli.

Les signes annonciateurs de la catastrophe sont déjà présents en août 1881. Les faneurs de la Tschinglenalp voient que la crevasse du Plattenberg s’est encore agrandie, qu’elle mesure désormais 2 à 3 mètres de large par endroits et que la partie inférieure s’est affaissée de 4 à 5 mètres.

Dans la carrière d’ardoise d’Elm, on interrompt tout de suite les travaux. Le 10 septembre, une commission de quatre personnes visite la zone menacée. Les glissements de terrain ont fait tomber les arbres les uns sur les autres. Des pierres se détachent constamment d’en haut et les quatre hommes se hâtent de regagner la vallée. Le garde forestier cantonal suggère de suspendre les travaux jusqu’à la fonte des neiges, mais les 80 à 100 ouvriers appauvris qui travaillent ici ne veulent pas renoncer à leur bon salaire. En effet, depuis l’introduction de l’école obligatoire au milieu du XIXe siècle, les ardoises noires sont très prisées et on en exporte énormément, en Allemagne par exemple. A plus petite échelle, les ardoises sont aussi utilisées à des fins décoratives sur les murs et les toits.

Au pied du Plattenberg, les ardoisiers d’Elm continuent à creuser jusqu’à ce que la fissure ait près de 200 mètres de large et 65 mètres de profondeur. Puis on constate que la montagne, plus haut, se met à bouger.

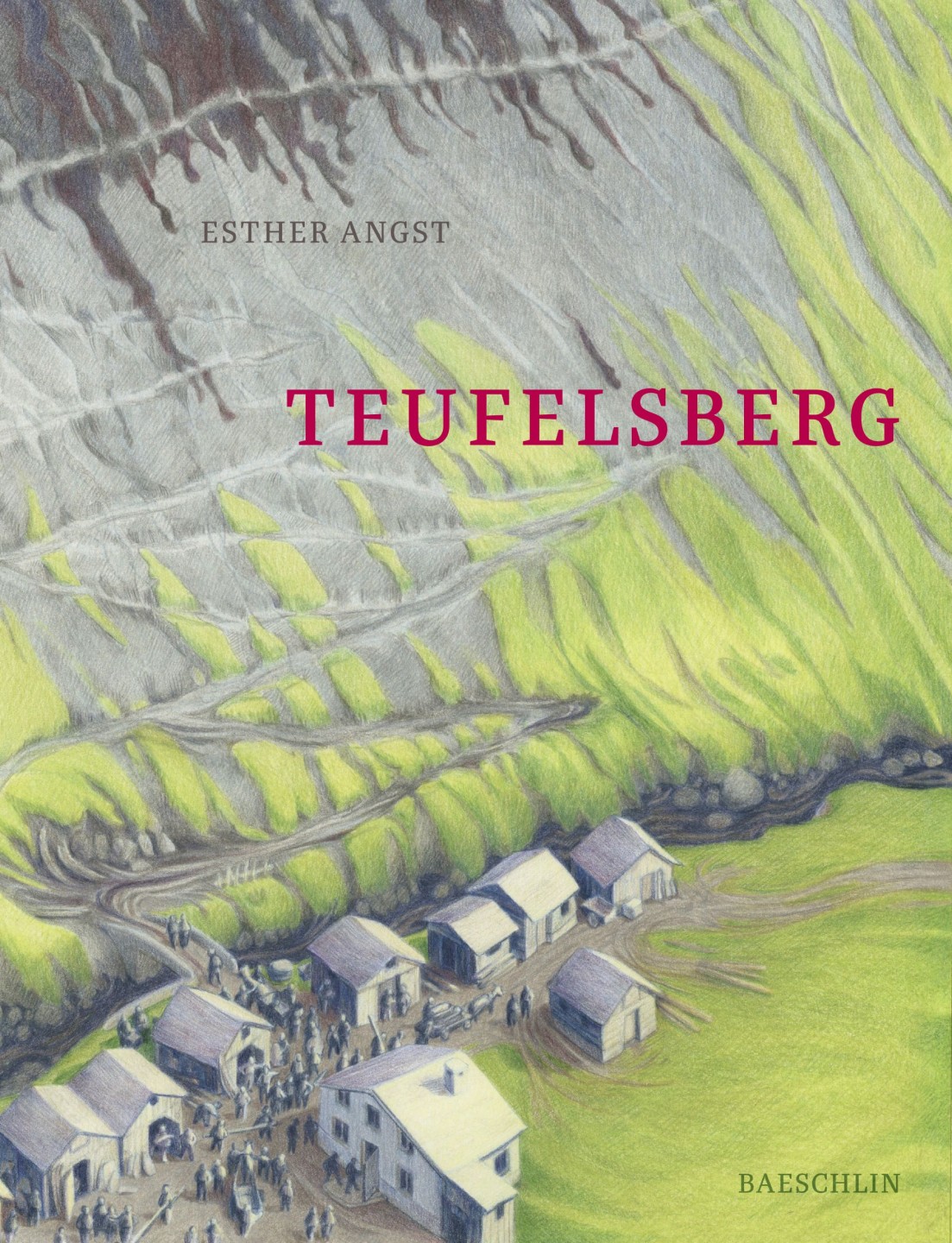

Le nouveau roman graphique «Teufelsberg» d’Esther Angst raconte de manière captivante, en images et en textes, l’histoire dramatique de l’éboulement d’Elm (1881). L’illustratrice glaronnaise jette ainsi un regard sur la cupidité et l’ignorance humaines à l’origine de l’accident.

Les lectrices et lecteurs de LA RANDONNÉE peuvent commander ce livre en allemand au prix exclusif de CHF 22.– (au lieu de CHF 29.80) en envoyant un courriel aux éditions Baeschlin, avec mention du code «Bergsturz».

verlag@baeschlin.chSous les décombres et les ardoises

Le 11 septembre 1881, à 17 h 15, tout se met en branle. D’énormes blocs de roche se détachent de la paroi, se brisent et sont pulvérisés à l’ouverture de la carrière avant de s’engouffrer dans les profondeurs. Mais ce n’est qu’un prélude. Quelques minutes plus tard, c’est toute la montagne qui descend. Ceux qui le peuvent fuient vers Töniberg, vers une sécurité illusoire. On peut lire à ce sujet dans la Chronique de la commune d’Elm:

On voit les énormes masses rocheuses s’effondrer à une vitesse insoupçonnée, se fracasser au pied du Plattenberg en saillie et se dissoudre dans un nuage de poussière sombre. Le sol tremble. Le nuage avance vers le Düniberg, engloutissant les fuyards. Les blocs volants rebondissent sur l’excroissance rocheuse et sont déviés vers l’Aeschen et le Müsli. A ce moment-là, la panique s’empare aussi des gens des zones les plus éloignées. Les courageux secouristes qui se sont précipités du village et de Müsli depuis la vallée inférieure font demi-tour, en vain! Déjà, le torrent furieux se précipite sans pitié, atteint les habitations d’Aeschen et la rangée de maisons de Müsli, recouvre tout. Une tombe immense, 114 vies anéanties.

Le choc et la confusion sont indescriptibles. Le lendemain, alors que le fracas a cessé, on extrait des cadavres des décombres: des parties de corps brisées, noircies par le sable d’ardoise et couvertes de croûtes de sang. Ils sont enveloppés dans des draps blancs et portés à l’église. On cherche des personnes survivantes dans les caves et les maisons écrasées. Trop souvent, on les retrouve mortes, mais quelques-unes ont eu de la chance. La femme de Rudolf Rhyner et deux de ses enfants sont retrouvés accroupis par terre dans le salon de leur maison détruite, encore tétanisés, et la vieille veuve Ursula Freitag parvient à s’extraire elle-même de sa maison.

Il existe même des témoignages de certains survivants d’Elm. Ainsi, le voyer Johann Beglinger écrit:

Nous étions déjà dans une prairie derrière le Müsli quand un nouveau fracas se fit entendre et un nuage de pierres s’abattit sur nous dans un éclatement et un grondement monstrueux. Les femmes poussèrent des cris perçants. Mon épouse et moi fûmes emportés deux fois par le vent, en faisant la culbute, et poussés vers le haut de la pente. J’eus le souffle coupé et je dus assister au spectacle de nos deux enfants se faisant recouvrir par les pierres.

Seuls responsables

Ce sont les habitantes et les habitants d’Elm qui ont provoqué cette catastrophe. Alors qu’en d’autres lieux, l’extraction d’ardoise était réalisée par des entreprises concessionnaires, à Elm, on avait décidé d’exploiter soi-même le site, sans la moindre expérience. Cette activité sur le Plattenberg d’Elm n’a jamais repris.

Si l’on arrive aujourd’hui en téléphérique sur l’Ämpächli, bien au-dessus d’Elm, où commence la randonnée en raquettes, on voit encore le site de l’éboulement. Sur la carte nationale, le lieu porte le nom de «Bergsturzwand» (paroi de l’éboulement) et ressemble à un versant rocheux non boisé. Des forêts ont repoussé sur les zones situées en contrebas de la coulée de débris et le cône d’épandage au fond de la vallée est un beau pâturage pour le bétail en été. Le Plattenberg, lui, a disparu et ne figure plus sur aucune carte nationale.

L’ardoise d’Engi

Les habitants d’Elm n’étaient pas les seuls à extraire l’ardoise dans le Sernftal. Engi se trouve à quelques kilomètres seulement en aval et une carrière d’ardoise, le «Landesplattenberg», y était déjà mentionnée en 1565. Elle offrait une source importante de revenus pour le village et le canton. L’exploitation de la carrière a cessé en 1961 pour des raisons économiques. Aujourd’hui, des visites guidées sont organisées dans l’ancienne galerie.

Eboulement au Tschingelhorn

La tragédie d’Elm remonte à près de 150 ans mais le thème de l’éboulement est plus que jamais d’actualité, y compris dans le canton de Glaris. Le 3 octobre 2024, à 9 h 46, une grande partie du flanc est du Tschingelhorn s’est effondrée. La chute de quelque 100 000 m3 de roche s’est accompagnée d’un séisme de magnitude 2,2, mais l’éboulement n’a pas été ressenti à Elm cette fois-ci. Il a fallu plusieurs jours pour que la population remarque l’étrange forme du Tschingelhorn.

Il est difficile de déterminer la cause exacte de ce phénomène. Les roches de verrucano du Tschingelhorn sont connues pour leur instabilité mais on ne sait pas si le changement climatique a joué un rôle. Le géologue Thomas Buckingham pense que les variations de température sur ce flanc et une année très pluvieuse sont à l’origine de l’éboulement.

Ce qui fait le charme de cette randonnée en raquettes au fin fond du Sernftal, c’est que l’on traverse un paysage de montagne calme et idyllique avec des parcelles de forêt, des clairières et des hameaux d’alpage bien conservés. On aura peut-être l’occasion de faire une pause et de lire les signes sur les parois et les pics abrupts de la montagne pour ressentir les forces cachées dans la nature et les roches et constater ce qui peut arriver à l’être humain s’il s’en prend à elles sans réfléchir.

Le Musée alpin de Berne accueille actuellement l'exposition « Quand les montagnes glissent ». Dans 16 enregistrements audio, des habitants de Glaris racontent les changements qui affectent leur environnement montagneux.