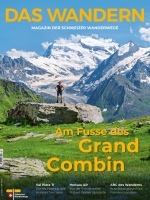

Les grandes montagnes sont rarement seules. Elles ont souvent de fidèles compagnes, tout comme la Terre a sa Lune ou Jupiter ses satellites. Le Mont Blanc, le plus haut sommet des Alpes, a son Mont Blanc du Tacul et le Cervin son Petit Cervin.

Quant au Grand Combin, pas moins de sept sommets portent en partie ce nom. Au nord-ouest, le Petit Combin, suivi du Combin de Corbassière et du Combin de Boveire. Viennent ensuite le Combin du Meitin, le Combin du Valsorey, le Combin de Grafeneire et le Combin de la Tsessette, les trois derniers formant le massif du Grand Combin. Tous les Combins, combinés, constituent le magnifique décor de cette randonnée.

Une envie de sommets

Le massif de Combin n’a rien à envier aux célèbres sommets alpins. Ni du point de vue du paysage, ni en termes d’alpinisme. Son plus haut sommet a longtemps été considéré comme imprenable. Jusqu’à ce qu’un Valaisan offre, début 1857, une prime à quiconque parviendrait à le gravir, stimulant quelques locaux sans vraiment les convaincre de relever le défi. A l’exception de deux chasseurs de chamois, Jouvence Bruchez, 24 ans, et son oncle Maurice Fellay, de Lourtier. Le 20 juillet 1857, après une ascension de neuf heures, ils furent les premiers à se dresser sur le Combin de Grafeneire.

La nouvelle de l’exploit fut publiée le 2 août 1857 dans la Gazette du Valais. Elle parvint également aux oreilles du Britannique William Mathews, qui se trouvait à Riddes pour préparer ses exploits alpins. Ce n’était pas un inconnu. Il créa d’ailleurs la même année le British Alpine Club, le premier club alpin au monde. Mathews ne perdit pas de temps. Il se précipita au Châble, où il engagea Bruchez et Fellay comme guides pour la somme alors démesurée de 30 francs chacun. Le 19 août 1857, il se trouvait au sommet du Grand Combin.

De la Haute Route au Sentier des Chamois

Depuis lors, le Grand Combin a été escaladé par les voies les plus diverses, d’abord en été, puis en hiver dès 1907, à ski. Mais il reste un sommet difficile et parfois dangereux, surtout en ces temps de changement climatique, avec le dégel du permafrost et la fonte des glaciers. Dans le val de Bagnes, sur le versant nord recouvert de glaciers, des séracs menacent de se détacher à tout moment. Lors de l’ascension par le sud-ouest, on grimpe dans la roche schisteuse friable dont l’extrémité du val de Bagnes est aussi constituée. Sur cette voie, les alpinistes s’exposent aux chutes de pierres. Malgré tout, le Grand Combin reste un objectif très prisé.

Le Grand Tour des Combins ne consiste pas à escalader le massif, mais à en faire le tour en 135,7 kilomètres. La Haute Route, en version estivale, entend elle aussi se mesurer au Grand Combin. Cet itinéraire pédestre exigeant passe à mi-hauteur et mène en une bonne douzaine d’étapes de Chamonix à Zermatt. Il traverse le haut val de Bagnes à partir du val Ferret et du val d’Entremont.

La randonnée présentée ici, qui s’étale entre la station supérieure des Ruinettes au-dessus de Verbier et le lac de Louvie, fait partie de cette Haute Route. On la trouve aussi comme itinéraire de randonnée n° 160 de La Suisse à pied sous le nom de «Sentier des Chamois». Si leurs attentes en matière d’authenticité et de caractère sauvage sont très élevées, randonneuses et randonneurs ne seront pas déçus.

Vers la décélération

Mais reprenons depuis le début. La randonnée commence à Verbier, la station alpine où tout va si vite. On y passe en télécabine et on la laisse derrière soi tout aussi rapidement, en planant jusqu’aux Ruinettes. Lors des trois premiers quarts d’heure de marche, jusqu’à l’alpage de La Chaux, on est encore à sa merci: pylônes, câbles, pistes de ski et pelleteuses. Eté après été, le terrain s’adapte un peu plus à la représentation que l’on a d’une station de sports d’hiver attrayante.

Mais il y a aussi le bisse de Levron, le bisse des Grands Creux et les vaches qui paissent et qui rappellent qu’ici, avant le grand essor du ski, seule l’économie alpestre fut pratiquée des siècles durant. Il ne reste qu’un seul grand bâtiment d’alpage, où le lait est encore transformé en fromage. On peut l’acheter dans le petit magasin situé à côté de la laiterie. Il complète à merveille le pique-nique.

Bouses de vache et splendeur florale

Peu après, le paysage change de visage. Le chemin se transforme en une piste étroite, qui serpente élégamment, en pente raide, vers le haut de la montagne. A l’horizon, les glaciers blancs du Grand Combin semblent sourire et tout autour, on ne voit que des pâturages alpins fleuris, aux couleurs uniques, à perte de vue.

On traverse des champs de pulsatilles des Alpes ou de pulsatilles soufrées. Dans certains endroits très ensoleillés, elles sont déjà fanées. Les infrutescences s’élèvent alors dans les airs, formant des têtes ébouriffées. Ici et là, le botryche lunaire fleurit en solitaire. Puis voici des dizaines d’orchis vanillés odorants. Au bord des blocs de rochers poussent la joubarbe friande de chaleur, l’aster des Alpes, l’hélianthème alpestre mais aussi, ici et là, l’imposante campanule en thyrse.

Un sous-sol trompeur

Ces plantes se plaisent en principe sur un sous-sol riche en calcaire et alcalin. Mais ici, pas la moindre trace de roche calcaire! Les roches sont composées de gneiss et de micaschistes, des minéraux acides où s’installe généralement une tout autre flore.

Pourtant, les botanistes savent bien que les plus fines particules de roche peuvent influencer le sol et faire naître une végétation toute différente de celle du sous-sol. Ici, il est probable que la roche schisteuse déjà mentionnée, qui existe dans le val d’Entremont mais aussi à l’extrémité du val de Bagnes, soit présente. Emportée il y a longtemps par les glaciers, elle s’est déposée sur le flanc de la vallée sous forme de poussière de calcaire, influençant depuis des millénaires la végétation le long du Sentier des Chamois.

A la croisée des chemins

Comme la végétation est très abondante, la population du val de Bagnes faisait autrefois paître ici chèvres et moutons. C’est ce que l’on constate sur d’anciennes cartes où sont dessinés des bâtiments d’alpage désormais effondrés.

Aujourd’hui, seuls les chamois se nourrissent de cette belle herbe. D’où le nom de l’itinéraire? Ou s’explique-t-il, ce nom, par le fait que le parcours comporte des passages très aériens? Sous le Bec Termin, juste avant le col Termin, le chemin serpente sur une bande étroite de rochers qui semble en effet plutôt convenir à des chamois.

Au col Termin, le point culminant de la randonnée, celles et ceux qui suivent la Haute Route prennent congé et partent à la Cabane de Prafleuri. Notre parcours, quant à lui, s’attarde un peu sur le côté ouest des Têtes de Louvie avant de trouver un passage et de descendre abruptement vers le lac de Louvie. Telle une perle bleu azur, le lac, dans sa cuvette entourée de montagnes, avec vue sur le Grand Combin glacé, invite à la baignade.

Au lac de Louvie, on retrouve celles et ceux qui ont emprunté le Chemin des cols alpins, la 29e étape sur 43. Cette randonnée implique cependant que l’on fasse ici ses adieux au Grand Combin. Les mètres de dénivelé que l’on a gagnés en télécabine jusqu’aux Ruinettes, le chemin les descend en pente raide et en de nombreux virages jusqu’à Fionnay. Le Grand Combin s’enfonce derrière les montagnes d’en face, à mesure que l’on descend dans la vallée et que celle-ci devient plus étroite. Demeure alors le souvenir du sublime monde blanc des glaciers.

Bon plan

On voit trois bâtiments d’alpage au bout du lac de Louvie, que la population nomme des «îtres». Autrefois, on décomptait au moins 500 de ces abris dans le val de Bagnes. Une trentaine d’entre eux, comme ici, ont été restaurés dans les années 1970. A Louvie, il s’agit d’une étable avec une voûte en plein cintre, d’un bâtiment où le lait était transformé en fromage et où dormaient bergers et vachers ainsi que d’un bâtiment où l’on conservait le fromage. Une visite s’impose.

Le Grand Combin sous les yeux

Le Grand Combin n’est pas seulement une montagne, mais aussi un massif, un pont entre le massif du Mont Blanc et les 4000 du Haut-Valais. C’est à lui que cette randonnée est dédiée. Elle mène de Verbier au bout du val de Bagnes et offre constamment une vue grandiose sur le Grand Combin. La randonnée débute à la station supérieure des Ruinettes, que l’on atteint en télécabine depuis la station de Médran/Verbier. Elle mène d’abord à l’alpage de La Chaux et au bisse de Levron. C’est un ample et bel alpage dont la beauté a été malmenée par les pistes de ski et les remontées mécaniques. La cabane Mont Fort est perchée sur un éperon rocheux, 300 mètres au-dessus du chemin. C’est le point de départ idéal si l’on trouve l’approche trop longue et que l’on préfère passer une nuit en montagne. Peu après les bâtiments d’alpage, le chemin, transformé en sentier, mène sur le flanc du Bec des Rosses, exposé à l’ouest, et du Bec Termin. Et là, c’est le plaisir à l’état pur. On passe par des pâturages d’altitude où les fleurs s’épanouissent en juillet et en août. Le chemin exige de l’attention car il passe sur un terrain escarpé. En début d’été, il peut encore y avoir des champs de neige, ce qui requiert une prudence particulière. Au col Termin, le sentier se ramifie. Cette randonnée suit un moment le flanc ouest puis descend vers le lac de Louvie. Il est conseillé de faire une petite boucle pour passer devant les îtres, les bâtiments d’alpage historiques typiques du val de Bagnes. Mais aussi de faire une halte à la cabane de Louvie, au bout du lac. Car maintenant, le chemin, exposé au soleil, descend en pente raide et en de nombreux virages vers Fionnay.