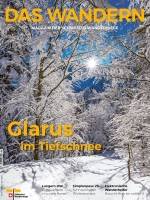

Viel Geologie und sonnige Aussichten ob Elm

Der Schneeschuhtrail Bischofalp oberhalb von Elm beweist auf eindrückliche Weise, dass man auch auf einem kurzen Weg viel sehen und erleben kann. Denn obwohl der Rundweg nur fünf Kilometer lang ist, packt er viel Spannendes und Aussichtsreiches in die etwa zweieinhalb Stunden Wanderzeit. Mit der Gondelbahn geht es zuerst in wenigen Minuten von Elm hoch zur Bergstation Ämpächli. Schon zu Beginn des Weges erkennt man auf der anderen Talseite gleich vier eindrückliche geologische Phänomene: Als Erstes sieht man an einer klaren Linie im Gestein unter den Tschingelhörnern die weltbekannte Glarner Hauptüberschiebung. Etwas darüber liegt das 19 × 22 Meter grosse Martinsloch, und noch etwas höher befindet sich die Stelle, an der im Oktober 2024 ein grosser Teil der Ostflanke des Grossen Tschingelhorns abgebrochen ist. Und schliesslich sieht man oberhalb von Elm die grosse Bergsturzwand, bei der am 11. September 1881 der damals sogenannte Plattenberg wegen unsachgemässem Schieferabbau zu Tal stürzte und 114 Menschenleben auslöschte. Die ersten anderthalb Kilometer des Schneeschuhtrails verlaufen auf einem breit präparierten Winterwanderweg und führen abwechslungsweise durch Waldstücke und Lichtungen. Dann erreicht man den Hängstboden, eine pittoreske Ansammlung von einfachen Alphütten und -ställen. In diesen «Ghaltigen» schliefen die Bauern früher, wenn sie auf der Alp waren, und lagerten hier auch Heu. Schon bald erreicht man das offene Gelände über der Waldgrenze, und das ganze Panorama vom Piz Segnas über den Vorab bis zum Hausstock liegt vor einem. An einem Waldrand steht ein hölzerner Wildbeobachtungsturm. Beim höchsten Punkt auf 1770 Metern lässt es sich bei einem Hüttchen wunderbar rasten und die Aussicht geniessen. Dann geht es über das geschäftige Berghaus Bischofalp, direkt an der Skipiste, und den Hängstboden wieder zurück zur Bergstation Ämpächli.

Die Katastrophe kündigt sich bereits im August 1881 an. Dann melden die Heuer der Tschinglenalp, der Spalt im Plattenberg sei nochmals grösser geworden, er sei jetzt stellenweise zwei bis drei Meter breit, und der untere Teil sei vier bis fünf Meter abgesackt.

Im Elmer Schiefertafel-Bergwerk werden die Arbeiten sofort eingestellt. Am 10. September besucht eine vierköpfige Kommission das gefährdete Gebiet. Bäume liegen durch die Rutschungen kreuz und quer übereinander. Von weiter oben lösen sich ständig Steine, und die vier Männer retten sich eiligst wieder ins Tal. Der Kantonsförster schlägt vor, die Arbeiten bis nach der Schneeschmelze einzustellen; die 80 bis 100 einheimischen und verarmten Arbeiter, die im Bergwerk arbeiten, wollen aber nicht auf den guten Verdienst verzichten. Denn seit Einführung der Schulpflicht Mitte des 19. Jahrhunderts sind schwarze Schiefertafeln sehr begehrt, und man exportiert unzählige Tafeln – etwa nach Deutschland. In kleinerem Rahmen werden die Tafeln auch für dekorative Zwecke an Wänden und Dächern verwendet.

Am Fuss des Plattenberges graben und graben die Elmer weiter, bis der Spalt fast 200 Meter breit ist und bis zu 65 Meter tief in den Berg reicht. Plötzlich stellt man fest, dass der Berg darüber in Bewegung gerät.

Im neuen Graphic Novel «Teufelsberg» von Esther Angst wird die dramatische Geschichte des Bergsturzes von Elm (1881) auf mitreissende Art in Bild und Text erzählt. Die Glarner Illustratorin wirft dabei einen Blick auf die menschliche Gier und Ignoranz, die das Unglück ausgelöst haben.

DAS-WANDERN-Leser- und Leserinnen erhalten das Buch zum exklusiven Preis von 22 Franken statt 29.80 Franken, wenn sie das Buch direkt beim Baeschlin-Verlag per E-Mail bestellen und den Gutscheincode «Bergsturz» angeben.

verlag@baeschlin.chUnter Schutt und Schiefer

Am 11. September 1881, nachmittags um Viertel nach fünf Uhr, nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Riesige Felsbrocken brechen von der Wand über dem Bergwerk ab, zerbersten und zerstäuben an der Öffnung des Steinbruchs und sausen in die Tiefe. Doch dies ist erst das Vorspiel. Nur wenige Minuten später kommt der ganze Berg. Wer kann, flieht Richtung Töniberg, doch das bringt nur eine vermeintliche Sicherheit. In der «Chronik der Gemeinde Elm» steht dazu:

Mit ungeahnter Schnelligkeit sieht man die riesigen Gesteinsmassen stürzen, auf dem Fusse des vorspringenden Plattenberges zerplatzen und sich in eine dunkle Staubwolke auflösen. Der Erdboden zittert. Die Wolke drängt vorwärts, dem Düniberg zu, verschlingt die Fliehenden. Am felsigen Vorsprung des Knollens prallen die fliegenden Blöcke ab und werden gegen das Aeschen und Müsli zu abgelenkt. In diesem Augenblick ergreift die Panik nun auch die Leute der entfernteren Bereiche. Die tapferen Helfer, die vom Dorf und vom Müsli aus dem Untertal zugeeilt waren, kehren um, vergebens! Schon schiesst der wütende Strom erbarmungslos heran, erreicht die Wohnstätten im Aeschen und die Häuserreihe im Müsli, deckt alles zu. Ein riesiges Grab, 114 Menschenleben sind ausgelöscht.

Der Schock und die Verwirrung sind unbeschreiblich. Am folgenden Tag, als das Poltern und Krachen aufgehört hat, werden aus den Schuttmassen Leichname geborgen – oder Teile davon – abgehackte und zerschlagene Körperteile, schwarz gefärbt vom Schiefersand und blutverkrustet. Sie werden in weisse Tücher gehüllt und zur Kirche getragen. In Kellern und zerdrückten Häusern werden Überlebende gesucht. Allzu oft werden nur noch Tote geborgen. Einige haben aber auch Glück. Rudolf Rhyners Frau und zwei ihrer Kinder werden in der Stube ihres zerstörten Hauses auf dem Boden kauernd gefunden, noch immer vom Schreck erstarrt, und der alten Witwe Ursula Freitag gelingt es, sich selbst aus ihrem Haus herauszuarbeiten.

Von einigen überlebenden Elmern gibt es gar Zeugenberichte. Der Strassenmeister Johann Beglinger etwa schreibt:

Wir waren bereits auf einer Wiese hinter dem Müsli, da krachte es von Neuem, und eine Steinwolke brauste unter ungeheurem Krachen und Tosen gegen uns heran. Die Weiber schrien herzdurchdringend auf. Meine Frau und ich wurden vom Windzug zweimal purzelbaumartig überworfen und den Abhang hinaufgeschoben. Mir stockte der Atem, ich musste zusehen, wie unsere beiden Kinder zugedeckt wurden.

Selbstverschuldet

Die Katastrophe in Elm war hausgemacht. Wo der Schieferabbau an anderen Orten durch konzessionierte Firmen ausgeführt wurde, hatten die Elmer beschlossen, selbst abzubauen, obwohl ihnen die Erfahrung dazu fehlte. Der Schieferabbau am Elmer Plattenberg wurde nie wieder aufgenommen.

Wer heute mit der Luftseilbahn auf dem Ämpächli hoch über Elm ankommt, wo die Schneeschuhtour beginnt, kann die Abrissstelle des Elmer Bergsturzes noch immer gut sehen. Das Gebiet ist auf der Landeskarte als «Bergsturzwand» verzeichnet und erscheint als unbewaldeter Felsabhang; die tiefergelegenen Bereiche des Schuttstromes sind heute bewaldet, und der Schuttfächer auf dem Talboden ist im Sommer mittlerweile eine saftige Viehweide. Der Plattenberg jedoch, der ist verschwunden, und auf keiner Landeskarte mehr zu finden.

Der Schiefer von Engi

Die Elmer waren nicht die Einzigen, die im Sernftal Schiefer abbauten. Nur wenige Kilometer talabwärts liegt Engi, und bereits 1565 wurde hier ein Schieferbergwerk erwähnt. Für das Dorf und den Kanton war dieser sogenannte Landesplattenberg eine wichtige Einkommensquelle. Der Abbau im Landesplattenberg wurde 1961 aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Heute finden geführte Touren ins ehemalige Bergwerk statt.

Bergsturz im letzten Jahr

Obwohl die Tragödie von Elm schon bald 150 Jahre zurückliegt, ist das Thema Bergsturz aktueller denn je – auch im Kanton Glarus: Am 3. Oktober 2024 um 9.46 Uhr brach ein grosser Teil der östlichen Flanke des Grossen Tschingelhorns ab. Obwohl die herunterdonnernden etwa 100 000 m3 Fels mit einem messbaren Erdbeben der Stärke 2,2 einhergingen, war der Bergsturz in Elm diesmal nicht zu spüren. Erst einige Tage später bemerkten Einheimische die merkwürdig veränderte Form des Grossen Tschingelhorns.

Die genaue Ursache dieses Bergsturzes ist nur schwer auszumachen. Zum einen sind die Verrucano-Gesteine am Grossen Tschingelhorn bekannt für ihre Instabilität. Ob der Klimawandel eine Rolle gespielt hat, ist unklar. Der mit den Verhältnissen vertraute Geologe Thomas Buckingham vermutet, dass die Temperaturschwankungen an dieser Felsflanke und ein regenreiches Jahr für den Felssturz verantwortlich waren.

Das ist der Reiz dieser Schneeschuhwanderung im hintersten Sernftal: Man wandert durch eine stille und idyllische Berglandschaft mit Waldstücken, Lichtungen und gut erhaltenen Alpsiedlungen – wer aber einmal die Musse hat innezuhalten und die Zeichen in den steilen Bergwänden und -spitzen liest, spürt, welche Kräfte in der Natur und den Gesteinen verborgen liegen, und was passieren kann, wenn der Mensch sich unbedacht mit ihnen anlegt.

Im Alpinen Museum in Bern findet derzeit die Ausstellung Wenn Berge rutschen statt. In 16 Hörtexten erzählen Glarner und Glarnerinnen von der sich verändernden Bergwelt.